住民税を払わなくていい年収は、住んでいる自治体によって異なるものの、単身の給与所得者であれば約100万円がひとつの目安になっています。また、住民税は前年の所得に対して課税されるため、年収を調整すれば非課税にすることも可能です。

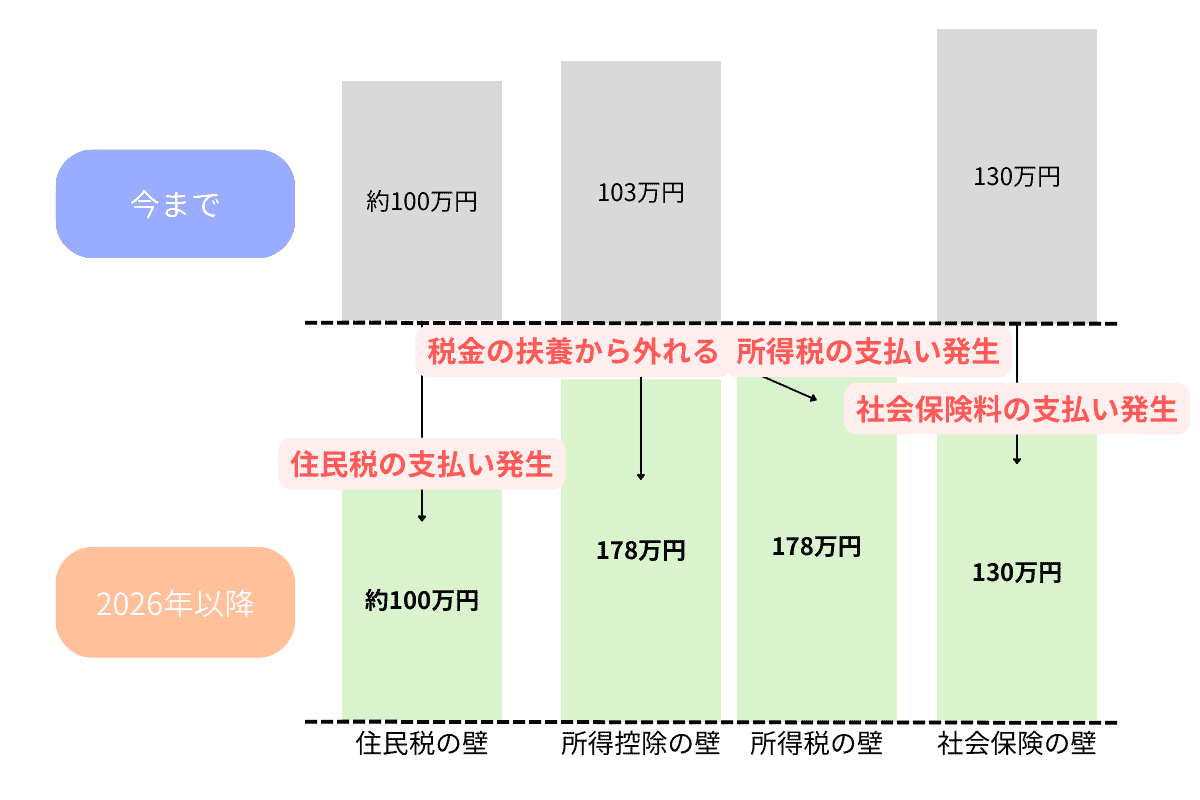

さらに現在、大きな注目を集めているのが、所得税の「103万円の壁」を「178万円」へと引き上げる税制改正です。

この記事では、住民税が非課税になる年収の目安や、パートやアルバイトで働く方が特に気になる100万円の壁に加え、2026年(令和8年)から実施予定の最新の税制改正案、所得税や社会保険との関連性など、年収の壁の違いを分かりやすく解説します。

扶養家族がいる場合の計算方法も紹介するので、疑問をすべて解消し、新しい働き方に向けて自信をもって進んでいきましょう。

住民税を払わなくていい年収の目安は100万円

住民税を払わなくていい年収の目安は、単身者で給与所得者の場合、約100万円以下がひとつの基準です。

これを満たすことで、住民税を構成する「所得割」と「均等割」の両方が非課税になります。

なぜこの金額になるかというと、給与所得者には全員に適用される給与所得控除(最低65万円)と、すべての納税者に適用される基礎控除(43万円)の合計額(108万円)から、自治体ごとの均等割の非課税限度額を差し引いた金額が約100万円となるためです。

つまり、給与所得控除や基礎控除といった控除額が適用されたあとの所得が、自治体が定める基準額以下になる仕組みが住民税非課税の条件なのです。

ただし、この金額はあくまで目安であり、居住地域によって、均等割の非課税となる基準額が異なる場合があることを知っておきましょう。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。

宿泊業界での職務経験はありますか?

パート・アルバイトは「年収の壁」を意識すれば住民税を非課税にできる

umaruchan4678 / stock.adobe.com

umaruchan4678 / stock.adobe.com

パートやアルバイトで働く方や、これから働き方を見直したいと考えている方が「年収の壁」を意識することは、手取り額や家計全体を管理するうえで非常に重要です。

特に、パートやアルバイトで働く方にとって、今回のもっとも大きな変更点は所得税の非課税ラインでしょう。

最新の閣僚合意に基づき、税金と社会保険のルールは以下のように整理されます。家計全体の手取りを最大化するために、最新のラインを把握しておきましょう。

住民税非課税の壁は「100万円の壁」

前述したように、住民税が非課税になる年収の目安は、約100万円以下です。

これは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(43万円)の合計108万円から、自治体ごとの均等割の非課税限度額を差し引いた金額が目安となるため、「100万円の壁」と呼ばれることがあります。

ただし、住民税は所得税よりも低い年収から課税される仕組みになっているため、所得税が非課税ラインを超えていなくても、住民税はかかる場合がある点に注意が必要です。

2026年からどう変わる?税金と社会保険の「壁」最新情報

パートやアルバイトで働く方が「年収の壁」を意識することは、手取り額を管理するうえで非常に重要です。

特に、2025年(令和7年度)の合意により、2026年(令和8年)以降、所得税のルールが劇的に変わる見込みです。以下の最新の改正ポイントを整理しておきましょう。

所得税の課税ラインは「178万円の壁」へ大幅引き上げ

これまで「103万円を超えたら所得税がかかる」と言われていた基準が、一気に「178万円」まで引き上げられることになりました。

これは、月収に直すと約14.8万円まで稼いでも所得税がかからない計算になります。

アルバイトやパートとして今まで月8.5万円くらいに抑えて働いていた方も、月プラス6万円ほど多く働けることになります。

また、会社員も含め、働く人の約8割が減税となり、手取りが増えるというメリットもあります。

配偶者控除の所得要件も「178万円の壁」へ

扶養者(配偶者)の所得税に影響する「103万円の壁」も、同様に178万円へと引き上げられる見通しです。

これにより、世帯主の税負担を気にせず、より柔軟に働く時間を選べるようになります。

高校生の扶養控除も「維持」が決定

児童手当の拡充に伴う「高校生の扶養控除の縮小(=親の税金増)」が懸念されていましたが、今回の改正で、当面維持することが決定しました。

子育て世帯の負担増は回避されるかたちです。

社会保険の加入義務「130万円の壁」は継続

税金の壁が178万円まで引き上げられても、社会保険の壁(130万円、または勤務先の規模により106万円)は現在のところ維持される見込みです。

所得税の壁が引き上げられ税金がゼロになっても、年収130万円を超えると扶養を外れて社会保険料を支払う義務が生じるため、引き続き注意が必要です。

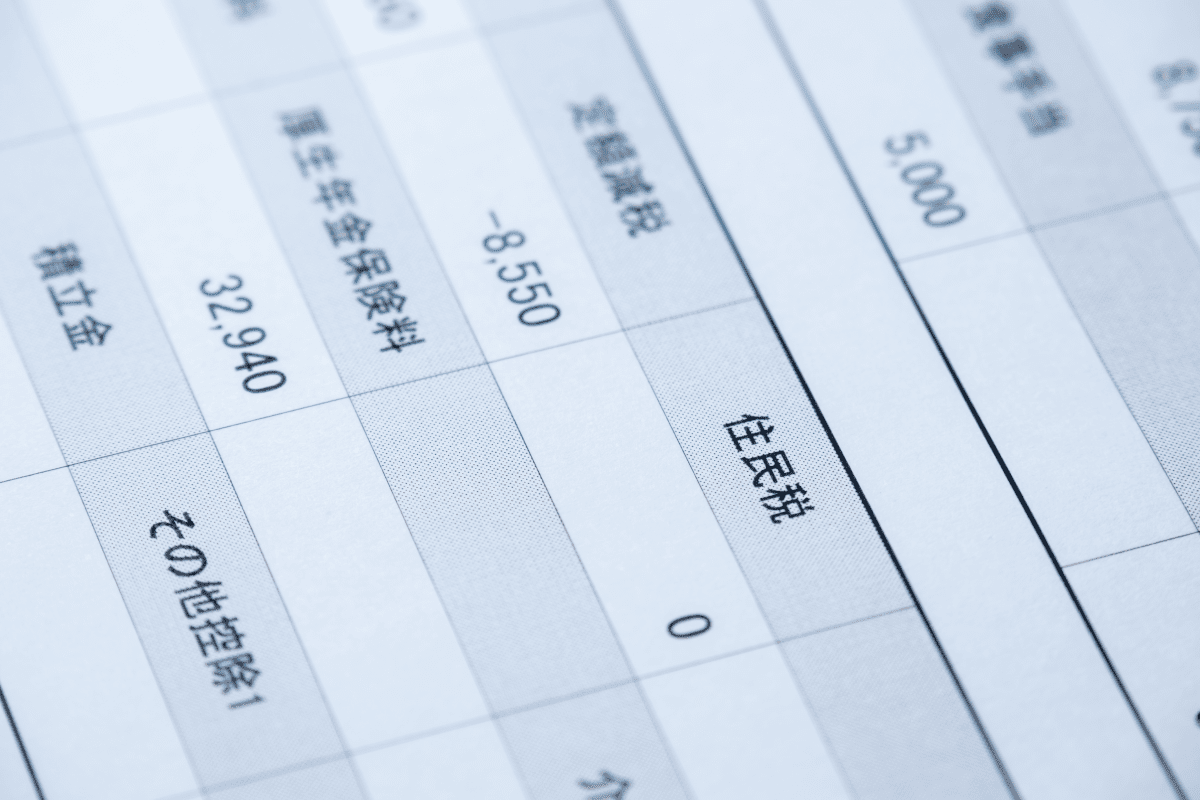

年末調整や確定申告は正しく行う

年収が住民税非課税の目安額を下回る場合でも、年末調整や確定申告を正しく行うことが重要です。

なぜなら、勤め先から受け取る「源泉徴収票」に記載された年間の収入金額を正確に申告することで、非課税が適用され、源泉徴収で納めすぎた税金が還付されることもあるからです。

また、住民税非課税世帯であることの証明に必要な「課税証明書」なども、正しい申告を行うことでスムーズに発行できます。

\希望の働き方を実現したい方へ/

あなたにぴったりの求人を紹介してもらう【早見表】家族構成別の住民税非課税年収の目安

jirsak / stock.adobe.com

jirsak / stock.adobe.com

住民税が非課税になる年収の目安は、扶養家族の有無によって大きく変わります。自分の家族構成に合わせて、以下の早見表で目安を確認してみましょう。

| 家族構成 | 住民税が非課税になる年収の目安 | 計算・根拠 |

|---|---|---|

| 単身者 | 110万円以下 | 給与収入110万円 -給与所得控除65万円 =所得45万円 この45万円が住民税非課税の基準(合計所得)となる |

| 配偶者を扶養している場合 | 約166万円以下 | 住民税非課税の所得基準(例:35万円×人数+31万円)をもとに、最新の給与所得控除65万円を適用して算出した目安 |

| 子ども(16歳以上)を1人扶養している場合 | 約201万円以下 | 住民税非課税の所得基準(例:35万円×人数+31万円)をもとに、最新の給与所得控除65万円を適用して算出した目安 |

| 扶養している家族が1人増えるごと | 約35万円ずつ加算 | 扶養親族が1人増えるごとに、所得の非課税限度額が35万円ずつ加算されるため |

| 障がい者・未成年者・ひとり親・寡婦 | 204万円以下 | 特例として、年収204万4千円未満(合計所得135万円以下)であれば非課税となる |

| 【補足】65歳以上(年金収入のみ | 155万円以下 | 公的年金等控除が適用されるため、給与所得者とは非課税基準が異なる |

※上記の年収目安は、給与所得控除(最低65万円)と自治体の定める住民税非課税基準(単身者の合計所得45万円など)を基に計算したものです。

※住民税の非課税基準は、所得税とは異なり各地方自治体の条例で定められています(地域によって、非課税となる金額の基準が異なる場合があります)。もっとも正確な情報を得るには、お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口にご確認ください。

※所得税の「178万円の壁」への改正に伴い、将来的には住民税の非課税基準も引き上げられる可能性がありますが、現時点(2025年)の計画や自治体の運用では上記が目安となります。

この表からもわかるように、扶養控除や配偶者控除といった控除が適用されると、課税対象となる所得が減り、その結果、住民税非課税となる年収の基準が引き上げられます。

たとえば、配偶者を扶養している場合は、単身者(110万円)よりも約56万円高い、約166万円が目安になるなど、扶養家族が多いほど非課税の年収目安は高くなります。

住民税非課税で得られる4つのメリット

ELUTAS / stock.adobe.com

ELUTAS / stock.adobe.com

住民税非課税世帯になると、税金がかからないこと以外にも、以下のような4つのメリットがあります。

新しい働き方を検討するうえで、こうしたメリットを知っておくことは、パート勤務へのモチベーション維持にもつながるでしょう。

1.保険料や自己負担額が軽減される

住民税非課税世帯は、社会保険や医療費の自己負担が軽減されるという、特に大きな優遇措置を受けることができます。

具体的な内容は、以下の通りです。

<国民健康保険料・介護保険料の軽減>

国民健康保険料(国保)や介護保険料は、所得に応じて7割、5割、または2割の軽減措置(均等割・平等割)が適用されます

<高額療養費制度の限度額が軽減>

医療費が高額になった場合、自己負担の上限額が一般世帯よりも大幅に引き下げられます

・一般世帯(年収約370万円以下):ひと月の上限額が約57,600円

・非課税世帯:ひと月の上限額が15,000円(多数回該当なしの場合)

2.緊急支援や臨時給付金など各種給付金がもらえる

国や自治体が経済対策として実施する臨時特別給付金は、住民税非課税世帯を対象とすることが多く、家計にとって直接的な助けとなります。

近年では、物価高騰対策として、非課税世帯に7万円や10万円といった給付金が支給された例があります。これらの給付金は、基本的に非課税世帯であることが受給の主な条件となります。

3.公的サービスの手数料が減額・免除される

子育て・教育関連、福祉関連など、生活に必要な公的サービスの手数料や利用料について、大きな減免措置が適用されます。

たとえば、以下のようなものがあります。

<保育料の軽減>

0歳から2歳児の保育料について、住民税非課税世帯は原則として無償となる

<高等教育の修学支援(大学・専門学校など)>

・大学や専門学校などの授業料や入学金が減免され、さらに給付型奨学金の支給対象となる

・給付額は年間最大約90万円(私立自宅外の場合)に上り、経済的負担を大幅に軽減できる

4.税金に関する証明書が無料で発行できる

住民税非課税世帯の場合、給付金や各種支援の申請に必要となる「課税証明書」や「非課税証明書」などの税金に関する証明書を、無料で発行できる自治体が多くあります。

住民税がかかる仕組みを理解しよう

garage38 / stock.adobe.com

garage38 / stock.adobe.com

このような住民税非課税のメリットを享受するためには、その仕組みを理解しておくことが大切でしょう。

住民税は主に、所得に応じて決まる「所得割」と、所得に関係なくかかる「均等割」の2つで構成されており、この仕組みが非課税の条件に深く関わってきます。

まずは、以下の表から「年収」と「所得」の違いを明確にしておきましょう。

「年収」とは給与の総支給額(収入)のことで、「所得」とは年収から給与所得控除を差し引いた金額のことです。住民税はこの「所得」に対して課税されます。

| 項目 | 所得割 | 均等割 |

|---|---|---|

| 計算方法 | 前年の所得金額に応じて計算 | 所得に関係なく定額で課税 |

| 税率 | 原則として一律10% (市区町村民税6%+道府県民税4%) | 原則として一律5,000円 (住民税4,000円+森林環境税1,000円) |

| 課税の目的 | 所得が高い人ほど多く負担し、税負担の公平を図る | 住民が行政サービスを広く等しく受けるために、公平な費用負担を求める |

| 課税される人 | 一定の所得がある人 | 一定の所得がある人 |

| 非課税になる基準 | 所得割が非課税となる基準を満たす人 | 均等割が非課税となる基準を満たす人 |

住民税が非課税になるのは「特定の条件」と「所得が一定額以下」を満たす人

78art / stock.adobe.com

78art / stock.adobe.com

住民税がかかる仕組みを理解したところで、次は具体的な非課税の条件を見ていきましょう。

住民税が非課税になるのは、「特定の条件」と「所得が一定額以下」という条件のいずれかに当てはまる人です。

「特定の条件」とは

「特定の条件」には、以下の2つがあります。

- 生活保護を受けている

- 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下(年収に換算すると204万円以下)である

3つ目の条件「所得が一定額以下」

もうひとつは、「前年の合計所得金額が一定額以下」の場合です。

この合計所得金額の基準が、住民税の「均等割」と「所得割」の両方が非課税となる「非課税限度額」です。

先ほど解説した単身者の年収100万円以下という目安は、まさにこの条件に当てはまります。

特に、パートやアルバイトで働く方が意識したいのは、この3つ目の条件でしょう。

前項で解説した給与所得控除や基礎控除、扶養控除といった控除を最大限に活用し、所得を非課税の基準内に抑えることが、住民税を非課税にするための重要な計算になります。

住民税非課税に関するよくある質問

taka / stock.adobe.com

taka / stock.adobe.com

税金に関することは複雑で分かりづらいと感じている方も少なくないかもしれません。特に、転職を控えている方にとっては不安や疑問が尽きないテーマのひとつでしょう。ここでは、住民税に関する転職希望者からのよくある質問にお答えします。

年の途中で退職した場合、その年の住民税はどうなりますか?

転職先の年収が下がる予定ですが、住民税はいつから安くなりますか?

複数のアルバイトをかけ持ちする場合、住民税は自分で申告する必要がありますか?

\転職に関する疑問をお聞かせください/

おもてなしHRに悩みを相談する転職の選択肢を増やすなら「おもてなしHR」に相談しよう

今回は、住民税が非課税になる年収の目安や、パートの年収の壁について詳しく解説しました。

単身者であれば約100万円という基準を知り、扶養内で賢く働く仕組みをご理解いただけたのではないでしょうか。

しかし、「年収を意識しすぎて、本当にやりたい仕事が見つからないかも」「子育てと両立できる職場があるか不安」といったキャリアに関する悩みも尽きないかもしれません。

私たち「おもてなしHR」は、宿泊・ホテル業界に特化した転職エージェントです。

キャリアアドバイザーがあなたの家庭の事情や年収の希望に寄り添った求人をご紹介するだけでなく、履歴書の作成や面接の相談など、不安を解消するサポートを無料で提供しています。

フルタイムで培った接客スキルや管理能力は、パートでも十分に活かせます。

「おもてなし」の心を大切にする宿泊業界は、パートでもやりがいを感じやすく、家事や育児と両立しやすい働き方ができる求人が豊富にあります。

新しい働き方への一歩を、「おもてなしHR」といっしょに踏み出しましょう。

\書類添削・面接対策で内定率UP!/

プロのサポートで理想の転職を叶える 出典:個人住民税/総務省 出典:説明資料〔個人住民税について〕/総務省 出典:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A/国税庁 出典:No.2020 確定申告/国税庁 出典:いわゆる「年収の壁」対策/首相官邸 出典:健康保険制度について/全国健康保険協会 出典:高額療養費制度を利用される皆さまへ/厚生労働省 出典:国民健康保険の保険料・保険税について/厚生労働省 出典:幼児教育・保育の無償化/こども家庭庁 出典:学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度/文部科学省 出典:個人住民税/総務省 出典:地方税法/e-Gov 法令検索 出典:No.1199 基礎控除/国税庁 出典:No.1410 給与所得控除/国税庁 出典:No.1180 扶養控除/国税庁

Facebookでシェア

Facebookでシェア X(Twitter)で投稿

X(Twitter)で投稿